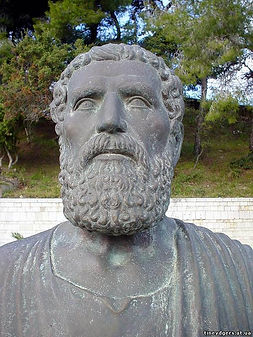

Ксенофонт

Ксенофонт Афинский (был слушателем Сократа)

"ВОСПОМИНАНИЯ О СОКРАТЕ"

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Глава 5

...только воздержные могут задаваться высокими целями и, разделяя в теории и на практике предметы по родам, хорошим отдавать предпочтение, а дурных избегать.

Таким образом, говорил Сократ, люди становятся высоконравственными, очень счастливыми и весьма способными к диалектике. Да и слово "диалектика", говорил он, произошло оттого, что люди, совещаясь в собраниях, разделяют предметы по родам. Поэтому надо стараться как можно лучше подготовиться к этому и усердно заниматься этим: таким путем люди становятся в высшей степени нравственными, способными к власти и искусными в диалектике.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Глава 6

[Диалектические определения понятий "благочестие", "справедливость" и других]

(1) Я попытаюсь рассказать также о том, как Сократ развивал в своих друзьях способность к диалектике. Сократ держался такого мнения: если кто знает, что такое данный предмет, то он может объяснить это и другим; а если не знает, то нисколько не удивительно, что он и сам ошибается и вводит в ошибку других. Ввиду этого он никогда не переставал заниматься с друзьями исследованием вопросов, что такое каждый предмет. Приводить все его определения понятий было бы делом обширным1, поэтому я ограничусь лишь теми определениями, на которых надеюсь показать его метод исследования.

(2) Прежде всего он исследовал вопрос о благочестии приблизительно так.

— Скажи мне, Эвтидем, — спросил он, — что за вещь, по-твоему, благочестие.

— Прекрасная, клянусь Зевсом, — отвечал Эвтидем.

— Так, можешь ли ты сказать, что за человек — благочестивый?

— Мне кажется, — отвечал Эвтидем, — это тот, кто чтит богов.

— А можно ли чтить богов, как кому вздумается?

— Нет, есть законы, на основании которых должно чтить богов.

(3) — Следовательно, кто знает эти законы, может знать, как должно чтить богов?

— Думаю, что так, — отвечал Эвтидем.

— Следовательно, кто знает, как должно чтить богов, думает, что это должно делать не иначе, а именно так, как он знает?

— Конечно, не иначе, — отвечал Эвтидем.

— А чтит ли кто богов иначе, а не так, как, по его мнению, должно?

(4) — Думаю, что нет, — отвечал Эвтидем.

— Стало быть, кто знает постановления закона, касающиеся богов, тот будет чтить богов законным образом?

— Конечно.

— Следовательно, кто чтит их законным образом, чтит, как должно?

— Как же иначе?

— А кто чтит, как должно, тот благочестив?

— Конечно, — отвечал Эвтидем.

— Стало быть, правильно будет наше определение: кто знает постановления закона, касающиеся богов, тот благочестив?

— Мне, по крайней мере, кажется, что да, — отвечал Эвтидем.

(5) — А к людям относиться можно ли, как кому вздумается?

— Нет, и о людях есть постановления закона.

— Следовательно, люди, относящиеся друг к другу согласно с этими постановлениями, относятся, как должно?

— Как же иначе?

— Следовательно, кто относится к людям, как должно, относится правильно?

— Конечно, — отвечал Эвтидем.

— Следовательно, кто относится к людям правильно, правильно делает человеческие дела?

— Надо думать, что так, — отвечал Эвтидем.

— Следовательно, кто повинуется законам, тот делает справедливые дела?

— Конечно, — отвечал Эвтидем.

(6) — А знаешь ли ты, какие дела называются справедливыми? — спросил Сократ.

— Это те, которые повелевают законы.

— Стало быть, кто делает, что повелевают законы, тот делает справедливые дела и те, которые должно делать?

— Как же иначе?

— Следовательно, кто делает справедливые дела, тот справедлив?

— Думаю, что так, — отвечал Эвтидем.

— Так думаешь ли ты, что кто-нибудь повинуется законам, не зная, что законы повелевают?

— Не думаю, — отвечал Эвтидем.

— А думаешь ли ты, что кто-нибудь, зная, что должно делать, думает, что должно не делать этого?

— Не думаю, — отвечал Эвтидем.

— А знаешь ли ты, что кто-нибудь делает иное, а не то, что, по его мнению, должно делать?

— Нет, — отвечал Эвтидем.

— Стало быть, кто знает постановления закона, касающиеся людей, тот делает справедливые дела?

— Конечно, — отвечал Эвтидем.

— Следовательно, кто делает справедливые дела, тот справедлив?

— Кто же другой? — отвечал Эвтидем.

— Стало быть, мы сделаем в конце концов правильное определение, если определим, что справедлив тот, кто знает постановления законов, касающиеся людей?

— Мне кажется, что да, — отвечал Эвтидем.

(7) — А что нам сказать о мудрости? Что такое она? Скажи мне, как по-твоему, — мудрые мудры в том, что знают, или же есть люди, которые мудры в том, чего не знают?

— Очевидно, в том, что знают, — отвечал Эвтидем. — Как же можно быть мудрым в том, чего не знаешь?

— А мудрые мудры по причине знания?

— По какой же другой причине можно быть мудрым, как не по причине знания? — сказал Эвтидем.

— Думаешь ли ты, что мудрость есть нечто иное, а не то, благодаря чему люди мудры?

— Нет.

— Стало быть, мудрость есть знание?

— Мне кажется, что да.

— А как ты думаешь, человеку можно знать все, что есть на свете?

— Думаю, клянусь Зевсом, нельзя даже малой доли этого.

— Стало быть, человеку невозможно быть мудрым во всем?

— Клянусь Зевсом, конечно, нет.

— Стало быть, каждый мудр в том, что он знает?

— Мне кажется, что да.

(8) — Не следует ли нам, Эвтидем, таким же способом исследовать вопрос и о благе?

— Каким? — спросил Эвтидем.

— Как ты думаешь, всем полезно одно и то же?

— Нет.

— Не думаешь ли ты, что полезное одному иногда бывает вредно другому?

— Очень даже, — отвечал Эвтидем.

— А можешь ли ты назвать благом что-нибудь другое, а не полезное?

— Нет, — отвечал Эвтидем.

— Стало быть, полезное есть благо для того, кому оно полезно?

— Мне кажется, да, — отвечал Эвтидем.

(9) — А прекрасное можем ли мы определить как-нибудь иначе?2Или же есть на свете тело, сосуд или другой какой предмет, который ты называешь прекрасным, про который ты знаешь, что он прекрасен для всего?

— Клянусь Зевсом, нет, — отвечал Эвтидем.

— Так не прекрасно ли употреблять каждый предмет для того, для чего он полезен?

— Конечно, — отвечал Эвтидем.

— А бывает ли прекрасен предмет для чего-нибудь другого, кроме как для того, для чего его прекрасно употреблять?

— Ни для чего другого, — отвечал Эвтидем.

— Стало быть, полезное прекрасно для того, для чего оно полезно?

— Мне кажется, да, — отвечал Эвтидем.

(10) — А храбрость, Эвтидем, как ты думаешь, один из прекрасных предметов?

— Не прекрасный, а прекраснейший, — отвечал Эвтидем.

— Значит, по-твоему, храбрость — вещь полезная не для каких-нибудь ничтожных случаев?

— Клянусь Зевсом, наоборот, для самых важных.

— А как по-твоему, в страшных и опасных случаях полезно не знать их?

— Никоим образом, — отвечал Эвтидем.

— Значит, кто не боится в таких случаях, потому что не знает, что это такое, тот не храбрый?

— Клянусь Зевсом, нет: тогда многие сумасшедшие и трусы оказались бы храбрыми.

— А что скажешь о тех, кто боится даже нестрашного?

— Клянусь Зевсом, они еще менее храбры.

— Следовательно, того, кто хорош в страшных и опасных обстоятельствах, ты считаешь храбрым, а кто дурен — трусом?

— Конечно, — отвечал Эвтидем.

(11) — А хорошим при таких обстоятельствах ты считаешь кого другого, или того, кто может хорошо с ними справляться?

— Нет, именно такого, — отвечал Эвтидем.

— А дурным, значит, такого, который плохо с ними справляется?

— Кого же другого? — отвечал Эвтидем.

— А каждый справляется так, как, по его мнению, должно?

— Как же иначе? — отвечал Эвтидем.

— А кто не может хорошо справляться, знает, как должно справляться?

— Конечно, нет, — отвечал Эвтидем.

— Стало быть, кто знает, как должно справляться, тот и может?

— Да, только тот, — отвечал Эвтидем.

— А кто не делает ошибок, тот разве плохо справляется с такими обстоятельствами?

— Не думаю, — отвечал Эвтидем.

— Стало быть, кто дурно справляется, тот делает ошибки?

— Разумеется.

— Следовательно, кто умеет хорошо справляться со страшными и опасными обстоятельствами, тот храбр, а кто делает ошибки в таких случаях — трус?

— Мне кажется, да, — отвечал Эвтидем.

(12) Монархию и тиранию Сократ считал формами правления, но находил между ними разницу: правление при добровольном согласии народа и на основании законов республики он считал монархией3, а правление против воли народа и не на основании законов, а по произволу правителя, — тиранией4. Где должностные лица выбираются из людей, исполняющих законы, такой государственный строй он считал аристократией; где на основании ценза — плутократией5; где из всех граждан — демократией.

(13) Если кто вступал с Сократом в спор, и, хотя не мог сказать ничего вразумительного, бездоказательно утверждал6, что некто умнее, или искуснее в государственных делах, или храбрее и тому подобное, то Сократ обращал весь спор вспять, к основному положению, приблизительно так:

(14) — Ты утверждаешь, что тот, кого ты хвалишь, более достойный гражданин, чем тот, кого я хвалю?

— Да, я это утверждаю.

— Так, давай сперва рассмотрим вопрос, в чем состоят обязанности достойного гражданина.

— Хорошо, сделаем это.

— Так, при управлении финансами выше окажется тот, кто увеличивает доходы государства?

— Конечно.

— А на войне, — кто доставляет ему перевес над противниками?

— Как же иначе?

— А при дипломатических отношениях, — кто бывших врагов делает ему друзьями?

— Надо думать, что так.

— А при выступлении оратором в Народном собрании, — кто прекращает борьбу партий и водворяет согласие?

— Мне кажется, да.

При таком обращении спора к основному положению самому противнику истина становилась ясной.

(15) Когда Сократ сам рассматривал какой-нибудь вопрос в своей беседе, он исходил всегда от общепризнанных истин, видя в этом надежный метод исследования. Поэтому при всех своих рассуждениях ему удавалось гораздо больше, чем кому-либо другому из известных мне лиц, доводить слушателей до соглашения с ним. Да и Гомер, говорил Сократ, приписал Одиссею свойства "уверенного"оратора ввиду его уменья в речах своих исходить из положений, принимаемых за истину всеми людьми.